3

L’anatomie du mouvement

NOS MUSCLES INTELLIGENTS

Notre corps semble fait pour le mouvement. Si nous nous comparons aux autres créatures, nous ne sommes peut-être pas les plus élégants, les plus rapides ou les plus forts, mais il n’y a que dans le corps humain que l’on rencontre un degré aussi élevé de combinaisons des attributs physiques.

Nos mouvements extérieurs sont accomplis par les muscles, conjointement avec le squelette, tandis qu’à l’intérieur, le rôle du système musculaire dans la santé est primordial : production de chaleur, stimulation des processus de circulation sanguine, des appareils digestifs et respiratoires. Même lorsqu’ils paraissent au repos, les muscles sont animés de vibrations qui anticipent le mouvement. C’est ce qui nous permet de réagir dans un temps très court, que ce soit pour éviter une menace ou pour recracher un aliment qui s’est introduit dans la trachée. Une description détaillée de la structure du corps et de ses fonctions permet de découvrir des choses surprenantes.

Peut-être cette introduction à propos des muscles vous incitera-t-elle à approfondir votre connaissance du mouvement. Souvent, les masseurs trouvent frustrant de devoir compléter par une compréhension intellectuelle leur perception spontanée et intuitive du massage. Pourtant, cela vaut vraiment la peine de faire l’effort, car plus on avance dans la pratique, plus on devient désireux de savoir ce qui se passe véritablement pendant le massage.

Nous avons beau entretenir avec notre corps des relations intimes, nous ne comprenons pas toujours très bien comment il fonctionne. Hormis ce que l’on a pu apprendre au cours de biologie, les circonstances les plus courantes qui nous amènent à nous intéresser au corps humain sont la maladie ou l’accident : des expériences souvent négatives où les réactions de l’organisme sont parfois plus difficiles encore à interpréter.

Ne perdons pas de vue donc, même lorsque nous le voyons représenté en deux dimensions dans les pages d’un livre, que notre corps bouge. Nous pouvons dès lors commencer, en partant de nos connaissances générales, notre exploration de l’anatomie. Le vocabulaire scientifique ne doit pas nous intimider. Souvent la terminologie n’est rien d’autre qu’une manière concise d’exprimer une image familière : le « muscle », par exemple, vient d’un mot latin qui veut dire « petite souris », par allusion aux mouvements que l’on perçoit sous la peau lorsqu’un muscle travaille.

Grâce au modèle à découper que vous trouverez dans l’Appendice, il est possible de se faire une idée plus claire et plus vivante de l’anatomie du corps en mouvement. Vous apprendrez aussi beaucoup de choses par l’observation des gestes de tous les jours, surtout ceux qui nous semblent les plus ordinaires. Pour la pratique du massage, il n’est pas moins intéressant de remarquer de quelle façon nous montons en voiture, nous débarquons, ou encore comment nous rattrapons un objet qui tombe que de lire des ouvrages sur la musculature. Il existe quantité d’excellents livres qui traitent de manière approfondie de l’anatomie humaine, mais pour commencer il n’est pas mauvais de procéder à quelques constatations empiriques sur votre propre corps ou sur celui d’un ami.

La colonne vertébrale est l’axe central de tout mouvement et c’est elle qui, avec nos muscles fessiers bien développés, nous confère un port différent des autres créatures. Curieusement, nous en sommes arrivés à considérer que nos fesses sont faites pour nous asseoir dessus, alors que c’est en fait grâce à ces muscles que nous sommes capables de rester debout pendant des périodes prolongées. En cela, nous sommes différents du kangourou, par exemple, qui a besoin d’une longue queue pour assurer son équilibre ; et même les singes sont obligés de se remettre à quatre pattes de temps en temps. Nous avons, nous, la liberté d’utiliser nos membres supérieurs à des fins plus élaborées… comme le massage !

Malgré les fortes tensions qui peuvent s’y accumuler, on se claque assez difficilement les muscles du bas du dos, à moins d’un faux mouvement en se relevant (ou en soulevant un objet parfois même très léger). Lorsque nous sentons ainsi notre dos « se casser », c’est plus probablement le signe d’un problème musculaire que d’une hernie discale, comme on le croit souvent. Pendant un temps, l’évolution est alors inversée et nous retombons à quatre pattes pour soulager la colonne vertébrale du poids du corps. D’ordinaire, il faut s’étendre de la façon la plus plate possible pour que la douleur se dissipe.

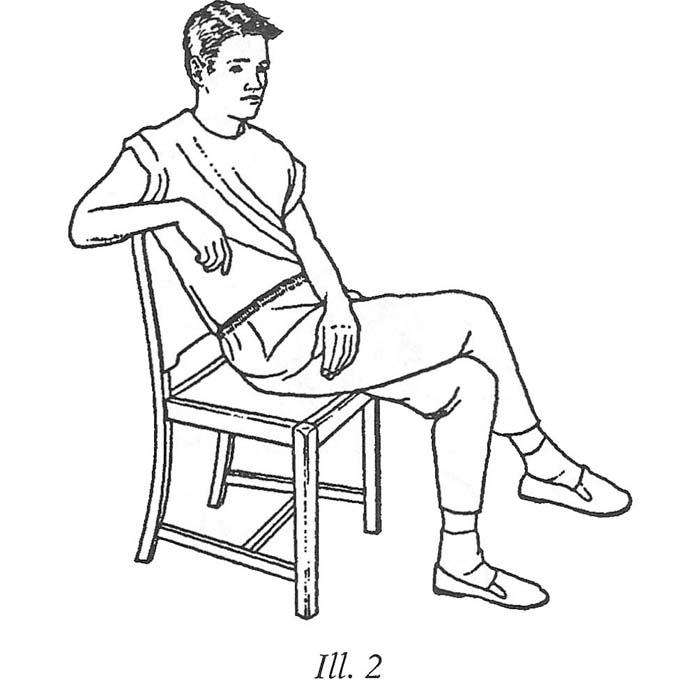

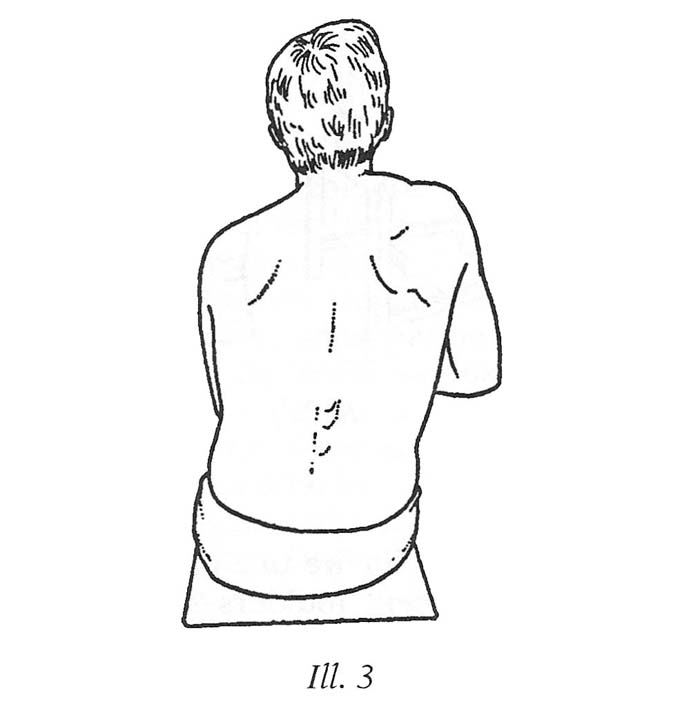

Aussi spectaculaires que ces incidents puissent paraître, la colonne vertébrale est en fait bien plus vulnérable à certaines de nos positions habituelles, qui créent un déséquilibre dans les tensions. Quand nous évoquons la colonne vertébrale, nous parlons toujours de notre dos, mais en réalité sa position est plus proche du centre de notre corps, et presque tous les muscles qui déterminent notre façon de nous tenir y sont attachés. Alors qu’une extrémité de la colonne subit les contraintes exercées par les jambes, l’autre bout doit soutenir le poids de la tête. Cela tient de l’exploit. Sa performance n’a, pour ainsi dire, pas de limites aussi longtemps qu’un certain alignement est respecté. Mais la manie occidentale de croiser les jambes (c’est-à-dire les cuisses) quand on est assis est très mauvaise pour la colonne (ill. 2 et 3).

Nous avons d’ordinaire une préférence pour une jambe, qui vient toujours se mettre pardessus l’autre, ce qui crée une tension constante et un raccourcissement des muscles pelviens profonds. Vous pouvez constater les effets de cette habitude en observant la symétrie des jambes de votre partenaire quand il s’étend avant un massage. Souvent, un des pieds reste plus droit, tandis que l’autre, celui de la jambe la plus relaxée, retombe vers l’extérieur. Si vous regardez le bassin attentivement, vous remarquerez peut-être que l’os iliaque (celui où s’appuient les mains quand on les met sur les hanches) est un peu proéminent du côté de la jambe la plus tendue.

C’est la confirmation qu’un côté du corps subit une contrainte plus forte. Les personnes qui ont ce genre de problème ont souvent mal au cou d’un côté à la fin de la journée, et les femmes ressentent une pression accrue d’un côté de l’abdomen pendant les règles.

Si votre partenaire est un incorrigible « croiseur de jambes », vos massages n’auront qu’une influence réduite. Nous croisons les jambes pour toute une série de raisons qui peuvent nous paraître valables : pour y appuyer un livre, pour lutter contre un sentiment d’embarras ou simplement parce que cela semble une manière raffinée de s’asseoir. Ce n’est que lorsque nous sentons que cette position n’est pas si avantageuse (quand nos jambes s’engourdissent) que nous songeons à les décroiser. En réalité, cette sensation pressante n’est rien d’autre qu’un signal des fortes tensions qui s’exercent sur notre colonne vertébrale.

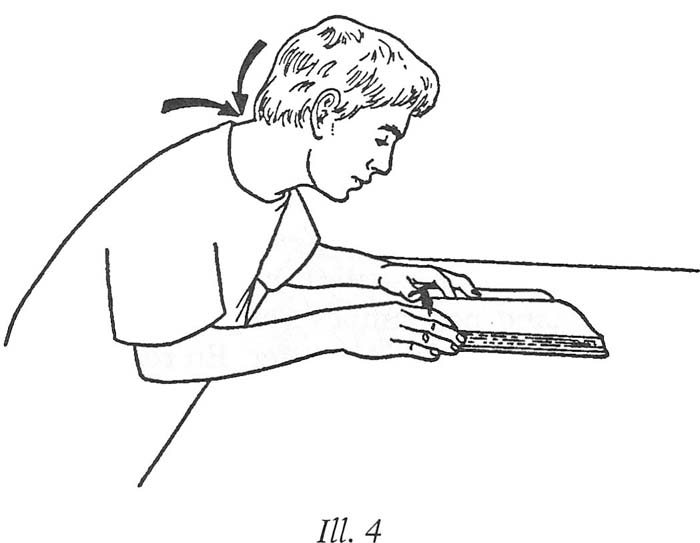

Une autre attitude qui va souvent de pair avec le croisement des jambes, et qui est en puissance tout aussi mauvaise, est la projection de la tête en avant quand on se concentre sur un travail de bureau ou sur la conduite d’une voiture (ill. 4). La contrainte exercée sur les vertèbres du cou est constante. Nous ne la relâchons que lorsque nous sommes vraiment fatigués, c’est-à-dire lorsque nous ressentons une raideur des muscles du cou.

La tête est séparée des épaules par sept vertèbres cervicales, ce qui fait en tout huit articulations où un mouvement est susceptible de se produire. Pour ces articulations, les rotations ne sont pas idéales, surtout si les tensions se sont concentrées en un point particulier.

Le bas du dos et le cou sont deux importants centres nerveux du corps, ce qui les rend très vulnérables aux contraintes. Heureusement, cette sensibilité en fait aussi des régions fort réceptives pour le massage. Les manœuvres autour de la colonne vertébrale peuvent avoir un effet relaxant ou stimulant sur les régions profondes et périphériques du corps. C’est pourquoi, lorsque l’on procède à un massage réparateur localisé en un endroit précis, on s’intéresse toujours également à la colonne vertébrale pour en renforcer les effets.

LE MODÈLE À DÉCOUPER

(voir planche anatomique)

Les os

Nos os sont désignés collectivement sous le nom de squelette, ce qui en grec signifie « desséché ». Contrairement à ce que l’on peut penser quand on observe un squelette articulé dans une salle de classe, les os forment chez l’être vivant une structure très dynamique et polyvalente. Non seulement ils interviennent dans les mouvements du corps, mais ils servent aussi à protéger certains organes comme le cerveau et ils jouent un rôle dans la production des globules sanguins.

Tout le monde est capable de citer au moins quelques os du squelette. Les noms de certains d’entre eux sont même passés dans le langage courant. Si vous examinez la planche anatomique, vous pouvez remarquer que l’extrémité de l’os le plus long de l’avant-bras (le cubitus) forme ce que nous appelons le coude. Son voisin (le radius) est l’os qui tourne autour et autorise ce mouvement de rotation de la main, si familier et pourtant si complexe, que nous accomplissons pour ouvrir une porte.

Il peut être intéressant aussi de comparer les dispositifs du bassin et l’épaule. La clavicule et l’omoplate sont les deux structures essentielles pour les muscles du bras, dont les mouvements sont un élément de plus qui nous distingue des autres créatures. Pourtant, si nous distrayons les bras de leur rôle habituel d’accompagnement de la marche, c’est-à-dire si nous empêchons (en transportant, par exemple, un objet lourd) leur mouvement de balancier en rythme croisé avec les jambes, nous ressentons rapidement une tension qui se développe dans les muscles du dos.

Les os sont tout à la fois très légers et très résistants. Ils sont comme une charpente capable de supporter d’importantes contraintes. S’il se produit une fracture simple, la faculté de régénération du tissu osseux est si parfaite qu’il est très improbable que l’os puisse encore se briser au même endroit par la suite. Quand un membre est immobilisé pour soigner une fracture, un massage général des autres parties du corps est souvent bénéfique, sans parler de l’apport du massage au cours de la rééducation.

Apprenez à reconnaître les os du diagramme et à les retrouver sous la peau de votre partenaire.

Les muscles

Les muscles sont partout dans le corps. Ils représentent une grande partie de notre poids et façonnent notre silhouette. Certains sont assez faciles à localiser et ont des noms individuels que tout le monde connaît, comme le biceps, qui participe à la flexion du coude.

Les nombreux muscles arrecteurs ne se remarquent que par leurs effets, quand ils hérissent les poils pour conserver à la peau sa chaleur. Pour produire un mouvement, les muscles se contractent (c’est-à-dire qu’ils se raccourcissent) et ils se relâchent avec la contraction du muscle opposé.

Vous pouvez le vérifier sur vous-même : tendez le bras. Si vous contractez simultanément le biceps (sur la face antérieure du bras) et le triceps (sur la face postérieure), le coude se bloque. Quand le biceps accroît sa contraction, le triceps se relâche et le coude se plie. A partir de cette position, essayez le mouvement en sens inverse.

Les muscles accomplissent leur travail de manière admirable. Ils nous donnent notre force, ils contribuent à maintenir la chaleur de notre sang et ils amortissent efficacement les chocs quand nous nous cognons. Ainsi, en cas de chute, il vaut mieux laisser les muscles les plus gros absorber l’impact plutôt que tendre les mains au risque de nous casser un bras.

Les muscles enregistrent fidèlement ce que nous ressentons, et leurs réactions nous sont d’une grande utilité dans les situations stressantes. Pourtant, si la tension ne se relâche pas suffisamment, la membrane musculaire et les tissus environnants finissent par s’enflammer et provoquer ce que l’on appelle une fibrosité.

Tout le monde a connu un jour ou l’autre cette sensation de tension musculaire, et dans ce genre de cas les vertus du massage sont largement reconnues.

Même lorsque vous êtes tranquillement assis, vos muscles continuent à palpiter insensiblement, de sorte que vous êtes prêt à réagir dans un délai très bref. L’immobilité totale n’est donc qu’apparente. Le record officiel a été établi par une personne qui est parvenue à rester plus de vingt-quatre heures sans bouger. Pourtant, il vous suffira d’une brève expérience sur vous-même pour constater que vos muscles supportent encore plus difficilement l’inaction que le surmenage.

L’assemblage du modèle

Revenons-en à la planche anatomique : après avoir découpé les muscles, disposez-les sur le squelette en suivant la numérotation. Cela correspond à la façon dont ils s’organisent dans le corps. Essayez en même temps de les reconnaître sur votre partenaire.

Commencez par le muscle 1 et fixez au squelette le point « O » avec sa terminaison osseuse, en veillant à laisser libre le reste du muscle. Cela représente la façon dont un muscle est ancré à un os, tandis que son autre extrémité vient s’insérer (point « I ») sur un autre os dont les mouvements sont commandés par le muscle en question. Complétez le modèle selon les instructions de l’Appendice, en vous efforçant de repérer chaque muscle au fur et à mesure sur votre partenaire.

La connaissance du corps dans ses structures fondamentales vous aidera à développer votre sensibilité et à soulager ceux de vos partenaires qui souffrent de tensions profondes et persistantes. Vous pourrez ainsi en finir avec quelques-uns des mythes engendrés par un certain hermétisme, dont le vocabulaire spécialisé semble entourer la santé.